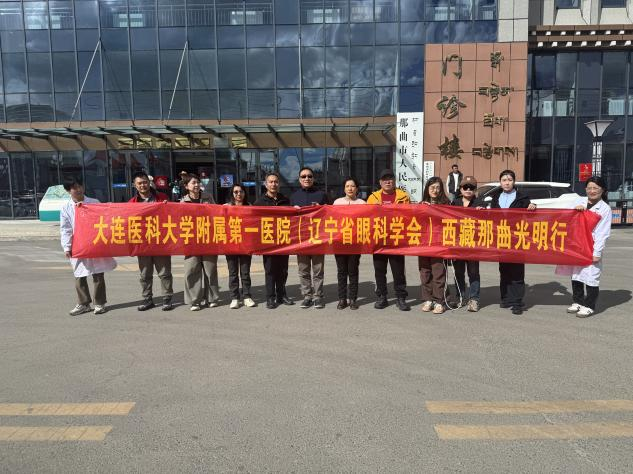

2025年国庆与中秋双节相遇,当万家灯火团圆时,辽宁省眼科学会主委、大连医科大学附属第一医院眼科主任马翔教授带领9人医疗团队,跨越4000公里,奔赴海拔4600米的那曲市人民医院,开启了一场援藏行动,用技术与爱心守护藏区人民的光明。

再上高原,挑战与坚守的“老搭档”

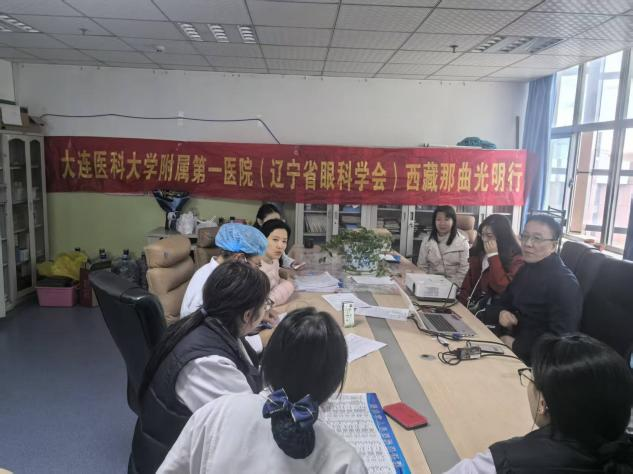

这已是马翔主任团队第二次援藏,但高原的考验从未减轻——那曲,被称为“世界屋脊的屋脊”,平均海拔超4500米,空气含氧量不足平原的50%,昼夜温差达20℃,强烈的紫外线让队员们的脸庞迅速泛红脱皮。头晕、气短、心跳加速的高原反应接踵而至。但当看到藏族同胞期盼的眼神,成员们仍第一时间投入工作——与那曲市人民医院开展学科了解讲座、深度交流及发展战略座谈会。由于高原紫外线强,白内障多发,同时随着近年来高血压、糖尿病的患者增加,眼底病的发生率也大大增加,然而当地医院较为缺乏眼底病的系统诊疗手段。作为白内障、眼底病的顶尖专家,马翔主任在会上交流分享了OCT眼底图谱解读、白内障规范手术流程及技巧、糖尿病视网膜病变的诊断与治疗、青少年近视防控要点等等专题,帮助那曲市人民医院眼科建立系统的诊疗流程。

守护“最脆弱的光明”,进行早产儿眼底筛查

在西藏高原,由于长期缺氧,早产儿的比例大大增加,早产儿视网膜病变(ROP)是高原新生儿视力的“隐形杀手”,需要早发现、早治疗。而那曲市人民医院此前从未有开展早产儿眼底筛查的经验,部分极低体重儿因未及时干预面临失明风险。作为中华儿科学会眼病学组副组长,马翔主任此行特别关注新生儿及早产儿眼健康,为出生仅28周、29周、32周的早产儿及数名高危新生儿进行全面眼底筛查。同时,特意安排带来了一台给所有早产儿、新生儿眼底检查照相的设备以进行眼底照相,未来,附属第一医院眼科中心还将进行远程会诊,远程指导治疗。在马翔主任团队的协助下,那曲市人民医院首次建立了早产儿/新生儿眼底筛查体系。

手术台上的“硬核攻坚”,21台复杂白内障手术点亮高原光明

团队此行的核心任务之一是为病情复杂、长期未得到有效治疗藏族同胞免费进行白内障手术。设备老化、功能故障,是非常大的挑战。来自大连团队里的助手医生王琪教授和手术室刘常莉护士长、眼科专科护士冯雪楠等面临高原反应,带着氧气管仍坚持在手术室里紧密配合。马翔主任带领团队克服种种困难,战胜巨大挑战,在1天里完成了21台白内障手术,为藏族同胞(多为高龄硬核白内障患者,合并青光眼、糖尿病视网膜病变等复杂情况)点亮光明。患者术后视力平均提升0.6以上,最高者从术前光感视力恢复至0.9。这些手术不仅解决了患者的燃眉之急,更被当地医生称为“技术示范课”——马翔全程讲解操作要点,那曲市人民医院眼科医生全程跟台学习。

由于高海拔和缺氧的不适感,以往到那曲人民医院手术支援的专家,一天最多做过12台手术,而马翔主任去年第一次到高原就做了18台手术,今年更是突破记录完成了一天21台手术的挑战。

“光明课堂”进校园,近视防控走进那曲市103小学

附属第一医院眼科屈光专家鲁智莉教授,吸着氧仍带领近视防控团队走进那曲市103小学,为孩子们带去生动的近视防控大讲堂,为100余名小学生上了一堂生动的近视防控科普课,通过动画演示、互动问答,讲解近视成因、危害及预防方法,并为孩子们逐一检查视力,建立“屈光发育档案”。

“留技术、管长远”,设备捐赠+远程合作筑牢帮扶根基

援藏不仅“输血”,更要“造血”。马翔主任此行特意协调带来1台新生儿/早产儿专用眼底照相设备,填补了那曲在该领域的设备空白。“这台设备能精准捕捉眼底细微病变,后续我们将通过远程会诊平台,实时指导治疗。”不仅如此,马翔主任共为那曲人民医院捐赠价值近百万元的眼科设备及耗材。

此外,团队与那曲市人民医院签署眼底远程激光治疗合作协议,建立远程指导中心:针对糖尿病视网膜病变、眼底静脉阻塞、视网膜裂孔等疾病,大连团队将通过5G平台提供远程激光治疗指导,实现“患者不动、技术下沉”。

大爱无疆,高原上的“光明回响”

返程前,附属第一医院眼科团队收到了许多暖心反馈:次仁老人和家人给眼科团队送来洁白的哈达,“谢谢你们,带来光明”;卓玛的父亲带着孩子鞠躬致谢,“孩子的未来亮起来了”;小学里孩子们举着画满眼睛的卡片,用藏语和汉语说着“谢谢医生叔叔阿姨”。

马翔主任在总结会上表示,此次援藏时间虽短,但意义特殊——我们在阖家团圆的日子里,为藏族同胞送去了光明;在高原最需要坚守的时刻,证明了“医者无假日”的担当。未来,附属第一医院眼科会继续把技术带到最远的地方,在高原上谱写永不停歇的光明颂歌。